光のオルガン "Lucy(ルーシー)" への道 ――パイプオルガンと横浜の街②――

2022年9月15日 (木)

1871年に、明治維新後の日本で初めてパイプオルガンが建造された横浜では、現代も多くのパイプオルガンが奏でられています。

横浜みなとみらいホールでは、大ホールの顔として広く親しまれているパイプオルガン “Lucy” を中心に、

横浜市内のパイプオルガンをめぐるオルガン・フェスティヴァル事業「パイプオルガンと横浜の街」を2019年から

毎年開催してきました。

4回目の開催を控え、フェリス女学院大学名誉教授の秋岡 陽先生に、パイプオルガンと横浜について2回にわたりご紹介いただきます。

コラム第1回はこちらからご覧ください。

なお、2021年に開催した秋岡先生の「パイプオルガンと横浜の街2021」オープニング・レクチャーはYouTubeで

配信中。

こちらもぜひ、ご覧ください。

URL: https://www.youtube.com/watch?v=7i-yGkh0kso&t=7s

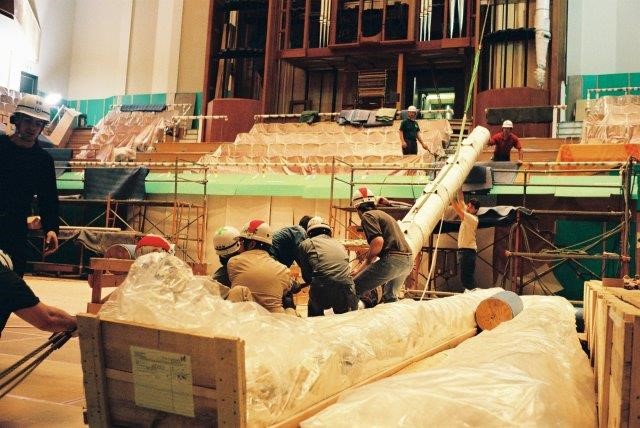

1871(明治4)年に横浜初のパイプオルガンが設置されてから120年後、1991(平成3)年に、横浜みなとみらいホールに設置する新しいオルガンの設計が始まりました。その間、120年のあいだに、横浜は震災と戦災を経験。貴重な楽器も失われ、苦難の時も経験しました。そして完成した新オルガンはラテン語で光を意味する "Lux" にちなんで "Lucy(ルーシー)" と名付けられます。楽器が導入された背景には、少女時代を戦時下の横浜ですごし、戦後、世界を舞台に活躍した一人の日本人オルガニストの夢がありました。

■音楽の先進都市だった横浜

いち早く西洋の文物を受け入れた横浜。1871(明治4)年には、早くも最初のパイプオルガンがアメリカから到着します。横浜クライスト・チャーチのオルガンです。また1890(明治23)年には、横浜ユニオン・チャーチのオルガンも到着しました。

当時、船荷として到着した楽器を組み立てたのは、横浜在住のクレーンという人物でした。横浜居留地には、楽器の輸入・販売・修理・調律をする人たちがすでにいました。クレーンやカイル、また彼らの事業をひきついだドーリングなどです。ドーリング商会の時代には楽器製造も行われています。

クレーンのもとで西川虎吉(寅吉)という日本人技術者が育ったことも重要です。彼はやがて、元町(汐汲坂下あたり)でリード・オルガン製造に成功したあと、日ノ出町(中区)、鶴屋町(神奈川区)に工場を構え、当時としては日本最高レベルの西川ブランドの楽器を製造販売しました。大正時代にはその技術力の評価はライバルの日本楽器製造(山葉)を凌ぐものがありました。

今年の「パイプオルガンと横浜の街2022」では、横浜の楽器商ドーリングが輸入したアメリカ製リード・オルガンと、西川が製造した国産リード・オルガンの両方を、洋館で聞く機会も企画されています。「オルガンの街・横浜」のもうひとつの顔を知る好企画です。

■苦難の時代:関東大震災(1923年)から終戦(1945年)まで

興味深いのは、1937(昭和12)年、フェリス女学院にハモンド・オルガンという電気楽器がアメリカの教会から寄贈されていることです。当時アメリカではリード・オルガンを製造する会社はすでになくなり、一方1935年にはじめて製品化されたハモンド・オルガンが近未来的な夢の楽器として飛ぶように売れ、多くの教会が競うようにして購入したといいます。時代の最先端の楽器が日本の少女たちのために贈られたのです。

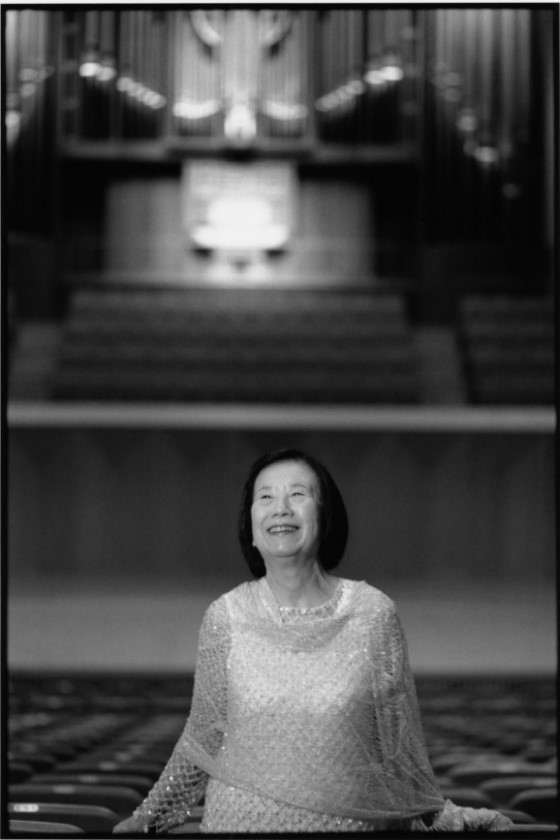

戦前のこの時期、フェリスに学ぶ生徒のなかに、のちに国際的なオルガニストとして活躍することになる林 佑子がいました。学内行事や礼拝で奏楽をしていた彼女が演奏していた楽器も、もしかしたらハモンド・オルガンだったかもしれません。

■戦後横浜のパイプオルガン

戦後の復興期、1950年代になると、日本各地でパイプオルガンの再導入が始まります。最初は海外のオルガン製造者に関する情報が少なく、特定の会社の楽器が導入される傾向が見られました。横浜では関東学院(1958年、ヴァルカー)、成美学園(現・青山学院横浜英和中学高等学校;1965年、ヴァルカー)、フェリス女学院(1965年、ボッシュ)などが楽器を導入。一方、1960年代後半には辻オルガンの設置も始まります。

1970年代になると、多様な様式のオルガンが設置される時期を迎えます。設置場所は、1980年代までは教会や学校が中心でした。ただ、放送局(NHKホール、1973年)や民間企業(サントリーホール、1986年)が楽器を導入した例もみられ、それも刺激になって、1990年代になると自治体の公共ホールでの楽器導入が相次ぎます。そうなる前、神奈川県民ホールが1974年にすでに楽器を設置していたのは例外的に早い、先駆的な例でした。

横浜でも多様で個性的なスタイルのオルガンが設置される時代がやってきます。ドイツ、アメリカ、オランダ、フランス、ベルギーなどの楽器に加えて、日本人製作者による楽器の導入も行われました。とくに歴史的オルガン建造法をふまえた楽器が増え、1980年代以降、伝統を意識しつつ新しい創意に富んだ楽器が、市内だけでも30台以上設置されました。

■光のオルガン "Lucy(ルーシー)" への道

歴史的オルガン建造法に関するアメリカでの主導的な存在だったC. B. フィスクの楽器が横浜に来たのも、彼女を通じての縁があったからでしょう。個人的な思い出ですが、ある日彼女が「秋岡さん、今度みなとみらいの新しいホールに入るオルガン、フィスクなの!」と目を輝かせて語ったときの顔が忘れられません。夢みたいなことを考えるのが好き! とつねづね語っていた彼女が夢を語るときの目の輝きでした。

ヨーロッパの歴史的オルガン建造法を徹底的に研究し、伝統的な工法の良さを最大限に生かしながら、なおかつ現代の音楽シーンにあっても光彩を放つ楽器をめざす工房として評価の高かったC. B. フィスク社。歴史的かつ現代的なオルガン建造の第一人者の楽器が、故郷横浜の将来の音楽活動にもたらす豊かな可能性を夢みていたことでしょう。

文:秋岡 陽(フェリス女学院大学名誉教授)

■パイプオルガンと横浜の街2022

https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/pipeorgan2022.html

■ホールオルガニスト就任記念 近藤 岳 オルガン・リサイタル

https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2022/11/2412.html

■横浜みなとみらいホール オルガン事業ラインアップ

https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/2/