《アルプス交響曲》~楽器を巡る

2022年6月1日 (水)

横浜みなとみらいホールリニューアル記念のオープニング事業として、本年10月29日に沼尻竜典指揮神奈川フィルハーモニー管弦楽団の出演により、リヒャルト・シュトラウス作曲《アルプス交響曲》が演奏されます。この曲は編成が非常に大規模な上、特殊楽器も多く使用されることから、演奏機会の稀な楽曲の一つです。

私は横浜みなとみらいホールの開館準備のために当時の財団法人横浜市文化振興財団(i) に転職いたしましたがそれ以前の10年間ステージマネージャー(舞台監督)として新星日本交響楽団(ii)に勤めていました。その間1度だけこの曲の演奏に携わる機会があり、楽器の手配などの事前の準備や狭い練習場にいかにオーケストラを配置するか等、公演前からとても苦労した思い出があります。そして公演当日のゲネプロ直前、オーケストラ迫りを全て使用したサントリーホールの舞台上に大規模なオーケストラのセットを作り終えた時、ステージ全体があたかも雄大なアルプスの山々が聳え立っているように感じ、いつも以上に緊張を覚えたものです。「ああ、これから演奏者達の素晴らしい山登りが始まるのだと・・・・。」

ここでは楽曲の音楽的な解説云々ではなく、楽器調達も主な業務であった元オーケストラのステージマネージャーとしての視点で、《アルプス交響曲》のいくつかビューポイントに注目してまいります。

超フル編成オーケストラの登場!

スコア(総譜)には、作曲者によって弦楽器の最低必要人数が推奨されており、1stヴァイオリン18人、2ndヴァイオリン16人、ヴィオラ12人、チェロ10人、コントラバス8人という数が記されています。1992年演奏当時の新星日響では定期演奏会での弦楽器人数が、1stヴァイオリンから順に14/12/10/10/8という数だったので、《アルプス交響曲》のためには弦楽5部だけでも10人の増員が必要でした。それに加え、木管楽器は各4管編成、ホルン8人、トランペットやトロンボーンもそれぞれ4人の奏者、テューバ奏者2名、ティンパニー奏者2人、様々な打楽器群、ハープ2台(iii)、チェレスタ、オルガン、極めつけは別動隊であるバンダ(iv)のホルン12人、トランペットとトロンボーン各2人の奏者が必須で、なんと120人を超える大所帯のオーケストラがステージ上に出現することになります(これをリハーサル会場や演奏会場にセッティングするのが大変なのです)。因みに私の時には、バンダをオケ中で兼ねたことと、アシ(v)を付けたことで、ホルン14人、トランペット5人とし、総勢116人による演奏でした。

もちろん現在ではオーケストラの響き自体が変わってきており、18型より少ない編成で演奏される場合も多いですが、それでも通常よりは大型になり、神奈川フィルの定期演奏会での弦楽器人数は12型(1stヴァイオリンの数)が多いので、今回の演奏会では管打楽器も含め普段より倍近く増員されたオーケストラが出現することになります。そして終演時、観客のコールに応えてステージ上に立ち上がる大編成オーケストラの壮観な姿は、空気感も併せてその場にいるものだけが味わえる、特別な光景になるでしょう。

ホルン奏者のためのテューバ?

《ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら》や《英雄の生涯》等、リヒャルト・シュトラウスの作品では、しばしば印象的なホルンの響きが登場します。父親のフランツがヨーロッパで有名なホルンの名手であったために、幼い頃からその音色を身近に育ったリヒャルトにとって、この楽器を巧みに駆使した楽曲を創作するのは自然のことだったでしょう。この《アルプス交響曲》でも通常の4名を大幅に上回る人数のホルン奏者達が大活躍、壮大な響きで自然の情景を表現していきます。

ワグナーテューバはそれほど頻繁に使用される楽器ではありませんが、大きなオーケストラでは保有しています。そこで、東京都交響楽団ステージマネージャー山野克朗氏に都響のワグナーテューバを見せていただきました。山野氏は5度の《アルプス交響曲》の公演に立ち会った経験があるとのこと、さすが都響と思いましたが山野氏の在職期間は30年以上なのでその間に5回というのは、やはり少ないですね。

都響の楽器はフレンチホルンの定番であるドイツ・アレキサンダー社製で、F管とB♭管 それぞれ2台、計4台のワグナーテューバを所持しています。管を伸ばした時に短いB♭管の方がやや華奢に見えます。30年以上前に購入した楽器ということでしたが、ピカピカの綺麗な楽器でした。

COLUMN(コラム)

ちょっと脇道へ!

都響練習場の休憩スペースで語り合っていたら、「そういえばウチ、バスオーボエ(バリトンオーボエ)持ってますよ。」と山野氏!「えっ、ホント?見せて!?」。この楽器は《アルプス交響曲》では使用されていませんが、あとで紹介するヘッケルフォンと同様希少楽器なのです。早速楽器庫に飛び込んで、その御影を拝見、お写真を撮らせていただきました。イングリッシュホルンよりもかなり長く、クラリネットやオーボエと同じグラナディラ材で製作されている黒色の楽器です。ホルストの《惑星》ぐらいにしか出番が無く、楽器そのものも国内では数少ないでしょう。この日オーボエの団員さんがいらっしゃらなかったので、残念ながら楽器の組立は控え、ケースの中の御姿をパチリ。製造はフランスのオーボエ製作の老舗ロレー社。なんと40年以上前の楽器ということです。まだまだ現役、程度は良くいつでも出番を待ち望んでいるような状態でした。

牧場の風景を醸し出す、カウベル

「アルプス交響曲」では、作曲者の少年時代のアルプス登山体験がモチーフとなっており、登山から下山までの1日に移り変わる自然の姿が音楽で描写されます。小川や滝、お花畑の様子などを写実的に表現するために様々な楽器が使用されていますが、「牧場にて(Auf der Alm)」でホルンの響きと共に牧歌的な様子を醸し出すのがカウベルです。カウベルはまさにアルプス山岳地帯などで放牧されている牛の首にぶら下がっている鈴で、楽器として改良され特に中南米でラテン系音楽とともに発達していきました。ただし、マーラーの交響曲や《アルプス交響曲》で使用される楽器は、ラテン系とは異なり所謂「アルムカウベル」と呼ばれる金属のベロが中に入った振鈴であり、牛の鈴の原型に近いものです。

アマ・プロ問わず多くの打楽器奏者から慕われている打楽器専門のレンタル・販売店「プロフェッショナル・パーカッション」の名物社長 貞岡幸男氏よりカウベルの写真を提供していただきました。

同じカウベルでもラテンの激しいリズムで使われる楽器とのどかな雰囲気を醸し出す楽器とでは奏法も形状も大分違いがあるようですね。

激しい嵐を再現!サンダーシートとウインドマシン

順調に進むアルプス登山ですが、頂上に達した後下山の途中で天候が不穏になってきてついに嵐が訪れます。この雷鳴と嵐を描写するためにサンダーシートとウインドマシンの2つの擬音楽器が活躍します。擬音と言えば、ザルに小豆を転がして波の音を模すのが代表的ですが、サンダーシートは大きめの薄い金属板をぶら下げ、揺らしたりたたいたりして雷の音を再現、ウインドマシン(viii)は突起部分の付いた円形ドラムを回転させその上に張った布とで生じる摩擦音により強い風の音を出す仕組みになっています。これらも打楽器奏者が演奏します。カウベル同様、貞岡社長より写真を提供していただきました。

因みに、楽器写真を提供いただいた「プロフェッショナル・パーカッション」のWebサイトでは実演動画が見られます。

■サンダーシート https://youtu.be/yjqqryxdO-U

■ウインドマシン https://youtu.be/TnHR-RUFlWg

希少楽器「ヘッケルフォン」登場!

さて、ワグナーテューバ、サンダーシート、ウインドマシン等、この交響曲では普段馴染みの無い楽器が登場しますが、更に珍しいのがオーボエの仲間のヘッケルフォンという楽器です。ワグナーテューバの製作経緯と同様、「オーボエより1オクターブ下の音域で、アルプホルンのように柔らかく力強い音色」を求めたワグナーのために、ドイツの木管楽器の老舗であり今日でもファゴットの楽器メーカーとして有名なヘッケル社が1904年に完成させました。しかしワグナーの存命中には開発できず、1905年リヒャルト・シュトラウスの楽劇《サロメ》で初めて使用されますが、その後は普及せずにあまり製作はされませんでした。グラナディラ材で作られているオーボエやイングリッシュホルンの黒とは異なり、ファゴットと同様メイプル材で作られているこげ茶っぽい外観を持ちます。まさにファゴットづくりが作ったオーボエの親分ですよね。初期の楽器の全長は110cm前後、円形の穴の開いた球状のベルを持ち、チェロのようにエンドピンを用いて演奏します。

Webで検索すると、国立音楽大学楽器学資料館では1904年製のヘッケルフォンを、武蔵野音楽大学楽器ミュージアムではそれより後の1906年製のものを所蔵、更に「現在までに約150本が製作され、1955年以降はほとんどがコンセルヴァトワール方式のキイシステムで作られている。」という説明が添えられていました。現在のオーボエは「コンセルヴァトワール」式というキイシステムのものがほとんどで今でもわずかながら製作されるヘッケルフォンも同じメカニズムが取られていますが、1904年開発当時のヘッケルフォンは当時のオーボエの主流だった「ドイツ」式キイシステムでつくられました。因みに「ドイツ式」システムの系譜を継ぐのはウィーン・フィルで現在でも使用されるウィンナオーボエぐらいで、「コンセルヴァトワール」式と比べると全長が数センチ短い楽器です。国立音楽大学には資料館のほかに大学に1980年頃の楽器を所有しているのですが、初期のものに比べ15センチ程長くキイも複雑で楽器が3つに分割(1904年製は2分割)されているとのことで、こちらは「コンセルヴァトワール」式でした。ただでさえ希少なヘッケルフォンですが国立音楽大学器学資料館や武蔵野音楽大学楽器ミュージアムの所蔵する「ドイツ式」は世界的にも貴重な楽器です。

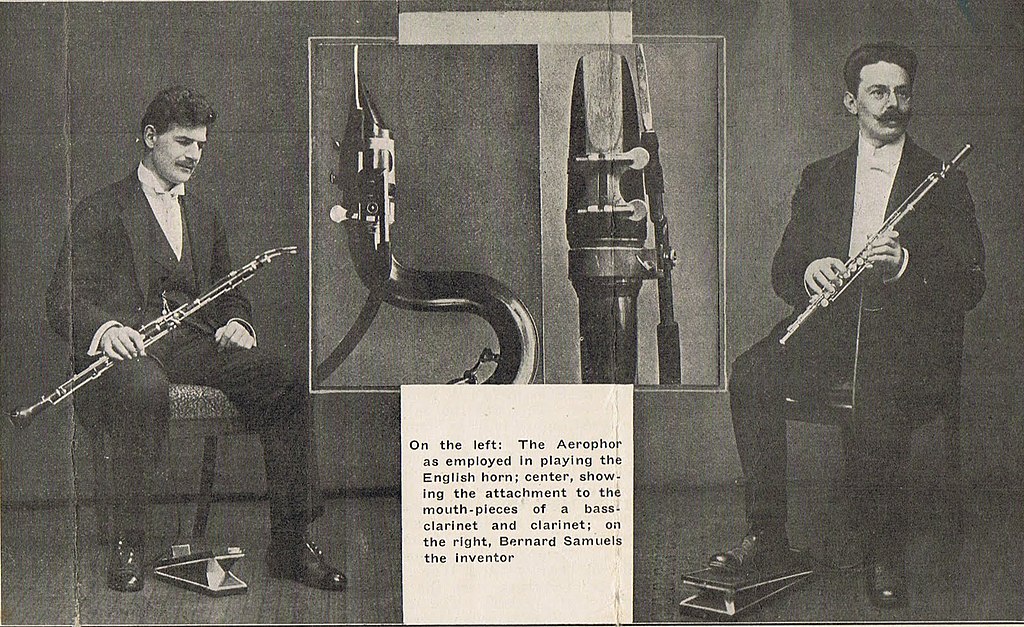

高い山登りでは酸欠にも気を付けて

「ヘッケルフォン」は今や非常に希少な楽器ですが、この《アルプス交響曲》では、幻の楽器(補助装置)の使用を作曲家自身が推奨しています。スコアの楽器編成の最下段に、「木管楽器の極端なロングトーン(ix)を容易にするために、サミュエル・エアロフォンの使用を推奨する。」と記載されているのですが、さてサミュエル・エアロフォンとはどういうものでしょうか?Webで検索したら、1912年にオランダのフルート奏者ベルナルド・サミュエルが管楽器のために開発した「フットベダルで空気を楽器の吹口に送りロングトーンを補助する送風装置」という事でした。実際にどんな形状をしていたのか検索しましたが中々ヒットせず、やっと見つけた英語版のwikipediaに掲載されていたのが下記の写真です。

まるで伝説の魔術師フーディーニの写真のようですが、足踏みの装置で空気を吹き口に送っている様子がわかりますね。残念ながらサミュエル・エアロフォンは現在では殆ど使用されておらず、様々な文献には「現在の演奏者は演奏技術が進み、サミュエル・エアロフォンと同じ効果の得られる循環呼吸法で対応しているので必要なくなった。」と記述されています。それでは循環呼吸法って何?そこで私が少年時代に見ていた音楽番組「オーケストラがやってきた」で循環呼吸法を紹介していた放送回があったのを思い出しました。司会者が促すとオーケストラのオーボエ奏者が一つの音をずっと伸ばすのです。いつまで伸びるか?と聞くと「永遠に」と。息継ぎはサッと鼻で吸って、その瞬間同時に口の中に貯めておいた空気を楽器に送り出すので、繋ぎ目なしに音が続くそうです。

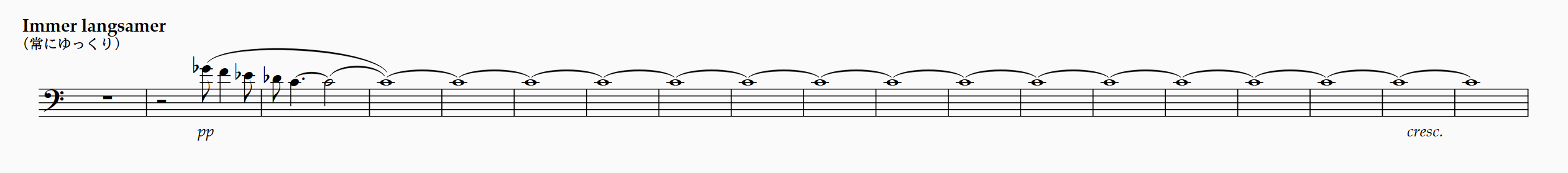

いずれにせよこの《アルプス交響曲》ではエアロフォンや循環呼吸法が必要なほど管楽器のロングトーンが多い曲なのです。特にファゴットが大変で、スコアを見ると「嵐の前の静けさ(Stiile vor Strum,Abstieg)」37章節目の2小節のフレーズから同じ音で繋がって全音符がなんと16小節もタイで結ばれているではありませんか。

本当に循環呼吸法を使ってまで息継ぎなしに演奏しなければならないのか?と疑問に思い、これを経験豊かなファゴット奏者 岡本正之さん(東京都交響楽団首席)にお尋ねしてみました。まずエアロフォンの使用については見たことも聞いたこともないない、ということを前置きして、「アルプス交響曲に現れるような長いフレーズやロングトーンは、奏者によっては循環呼吸法で空気を補充しながら対処している方もいらっしゃると思われますが、音域や音量によってはそれが難しい場合がある。その場合やむなく途中でブレスをしたり他の奏者に繋いでもらうこともあります。」という回答でしたので”全て循環呼吸法で対応している”という定説は微妙なものでした。また「この曲の場合、自分は冒頭の3オクターブ近くに渡る長い下降音階を息継ぎをせずにppでレガートな演奏することに細心の注意を払っています。」という演奏者ならではの貴重な情報をいただけました。

スコアに記載されているサミュエル・エアロフォンを発見することは出来ませんでしたし循環呼吸法が必須であるかも不確かでしたが、いずれにせよ「アルプス」の山登りで息が絶え絶えにならぬよう、ブレスコントロールのテクニックの会得が重要なのです。

横浜みなとみらいホールの顔、フィスク社製パイプオルガン

《アルプス交響曲》は、1915年10月28日にベルリンのフィルハーモニーホールで作曲者自身の指揮により初演されました。演奏は彼が信頼を寄せていたドレスデン宮廷楽団(x)でしたが、本拠地ドレスデンではなくわざわざ150キロ以上離れたベルリンの会場でコンサートを行ったのでしょう?しかもこの曲は、ドレスデン宮廷歌劇場と楽団に「感謝を込めて」捧げられています。1811年《サロメ》、1813年《薔薇の騎士》初演の重なる成功で、この信頼おけるオーケストラを起用したのは必然ですが、総勢120人近くのオーケストラを引き連れ、何故にわざわざ遠く離れたベルリンでコンサートを開催したのでしょうか?

「オルガン奏者については、もちろん私がベルリンで手配します。何故なら、オルガン奏者はフィルハーモニーのオルガンについて、そしてそこでの響きについて熟知してなければならないからです。オルガンはとても重要です。例えば雷の場面では、大きな、そして完全なコンサート・オルガンが必要不可欠です。」(xi)

これはリヒャルト・シュトラウスが初演の準備のために、ドレスデン宮廷歌劇場のヘルマン・クチュバッハに宛てた書簡です。この内容から推測されるように、《アルプス交響曲》を演奏するにあたりリヒャルトにとってオルガンが非常に重な位置づけだったにも関わらずドレスデンには彼の要求を満たすコンサート・オルガンがなかったということが、初演をベルリンで開催した大きな理由だったようです。

横浜みなとみらいホールの大ホールには米国アメリカ・フィスク社製のパイプオルガンが設置されています。4,623本のパイプを持つ高さ12m、幅12m、奥行き3.6mの堂々たる風貌の楽器には、62のストップや3段の鍵盤、32のペダルが備えられ、ソロとしてあるいはオーケストラとの共演で、様々な楽曲を奏で大ホールの空間に多彩な音を響かせて来ました。ケースには港町・横浜に相応しくカモメの彫刻が施されているこの楽器は、国内有数の楽器としての高い評価を持つ当ホールの象徴とも言うべきパイプオルガンです。1997年開館準備のために着任した私にオルガンビルダーのスティーブさんが教えてくれました。「コンサートホールに設置されているオルガンはどうしてもオーケストラの音に負けてしまう。そこで横浜みなとみらいホールの楽器は、オーケストラの大音響の中でも十分に存在を発揮できるオルガンを目指し、そして完成させた。」。まさにリヒャルト・シュトラウスが《アルプス交響曲》に求めていたオルガンではないでしょうか?そう考えるとマエストロ沼尻竜典氏がリニューアル・オープンでこの曲を選曲したのは自明のことかもしれません。オーケストラの中で使用される様々な楽器に加え、嵐の中でも存在価値を発揮するこのパイプオルガンは、「エピローグ(Ausklang)」での厳かな響きと共に、今回の《アルプス交響曲》のなかでも大きな愉しみとなるはずです。

今秋、港町である筈の横浜で演奏される《アルプス交響曲》は、横浜みなとみらいホールの素晴らしい音響特性や自慢のパイプオルガンの個性を存分に活かした、リニューアル記念に相応しい様々な楽器を駆使した華やかな楽曲なのです。ホール再開を祝ってこの曲を選曲してくれたマエストロと演奏の神奈川フィルハーモニー管弦楽団に感謝するとともに、なかなか生で聴く機会の少ない当演奏会に、多くの人たちがご来場いただけるよう願います。

佐々木 真二 (横浜みなとみらいホール チーフプロデューサー)

沼尻竜典指揮 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

公演情報

協力:株式会社プロフェッショナル・パーカッション、公益財団法人 東京都交響楽団、国立音楽大学楽器学資料館 、「財団法人新星日本交響楽団の歴史を伝える会(仮称)」準備委員会

参考スコア:Eulenburg/Zen-On

i) 現、公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団。

ii) 1969年創設の東京を本拠地にしたプロオーケストラ。2001年東京フィルハーモニー交響楽団と合併。

iii) スコアには4人のハープ奏者が望ましいと記載されている。

iv) 本体のオーケストラとは別の場所で演奏する奏者(群)。

v) アシスタントプレーヤー、主に首席奏者のサポート的に演奏する。

vi) スコアではテナーテューバと記載されているが、ホルン奏者が持ち替えて演奏するように指示されているのでワグナーテューバを使用するのが通常である。

vii) ヴァルブを解放したときに、それぞれF調、B♭調の倍音が出る長さの管で作られている。

viii) モーリス・ラヴェルはエオリフォンという名称で同装置を使用。

ix) 長く伸ばす音

x) 現在のドレスデン・シュターツカペレ

xi) Eulenburg/Zen-On版スコアの序文より抜粋